创新历史建筑保护系列报道之(五)

小河直街等历史街区保护激活杭城历史文脉

2014-09-26 杭州市住保房管网

除了历史建筑需要好好保护与再利用,城市也需要具有历史文化价值的老房子组成的历史街区,它是城市肌体的有机组成部分,倘若把城市视为一个不断生长的生命,历史街区则是一个活的器官,它使历史建筑更好地融入城市,发挥其最大的效益。正是基于这样的认识,近年来,市住保房管部门按照“保护第一、生态优先,传承历史、突出文化,以民为本、为民谋利,整体规划、分步实施”原则,成功实现了26处、占地面积416.82公顷的历史街区整体性保护,形成了“点”、“线”、“面”全方位、立体化的历史文脉资源库和美丽杭州风景线。

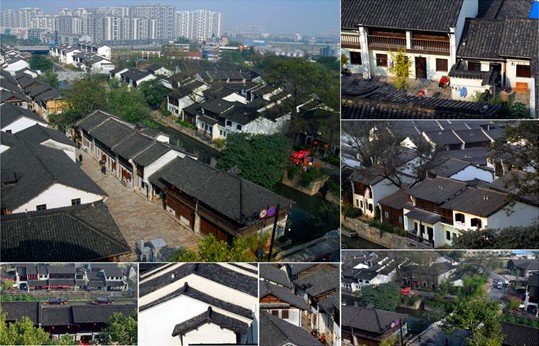

图为小河直街

成群、成组、成片的历史建筑更能生动、鲜明反映城市生活的场景和状况, 他们的完整保存也更能体现历史街区的价值和生活的延续性。历史街区保护一般重点是保护历史建筑外观, 以延续历史风貌,为了鼓励继续使用, 以利文化的传承, 在保持历史建筑原有的高度、体量、外观形象和色彩的前提下, 妥善地加以利用, 调整内部空间及内部结构和构造, 允许有一定的设施更新和本体改造, 重获生命力, 保护才能落实。为此,市住保房管部门在开展历史街区保护过程中,做到“保护修缮建筑、改造配套设施、改善居住条件、综合整治环境、更新提升功能”五管齐下,不仅消除了历史建筑“破、危、乱”的衰败状况,还实现其设施“三进一优一加固”,即厨卫设施进户、排污设施进院落、消防设施进墙门,区域环境优化,房屋结构全面加固,如小河直街、清河坊、湖边邨、小营巷、北山街等一批历史街区,在显著提升街区内历史建筑功能性、安全性和舒适性的同时,有效恢复保留历史街区传统风貌,街区内道路、街巷、院墙、小桥、溪流、驳岸乃至古树植被等都较为完整地延续,特有的传统居住文化得以完好保存,成为规模化、原生态地继承和发扬城市历史文化的重要载体。

图为小河直街

历史街区保护始终注重真实性、完整性、延续性和可识别性,体现着历史文脉保护与建筑合理利用的最佳平衡点、最大“公约数”。如,小河直街历史街区是杭州城“因水而兴”的仅存标本,是为数不多保留着清末民初传统建筑风貌和市井民情风俗的街区,街区保护秉承“存历史真实、显风貌完整、体现生活延续和人文自然融合”的原则,将街区2万多平方米房屋按“原模原样、原汁原味、似曾相识”三种类型进行保护:选择具代表性的结构尚好的房屋进行修缮,对其中受损的部件,通过加固调换构件,适当改善设施,原模样保留;对结构不再完好、存在安全问题的建筑,通过提高房屋地坪,利用尚好的构件,改善室内环境,在原址复原;拆除新建的砖混结构房屋,恢复清末民初风格的建筑,实现了文脉保护、社会民生、经济效益的有机统一,被联合国授予“人居环境良好范例奖”,产生了较大的国际影响力。

清河坊历史文化街区聚集着众多传统商铺历史建筑,以中式传统建筑为主,西洋建筑为辅,主要分布在以河坊街为中心, 北起高银巷和于谦故居北围墙, 南至吴山北山脚, 西起华光巷, 东至金钗袋巷和中河路,它是杭州古城传统商铺风貌最浓厚的地区,街区内有胡庆余堂、塘第一井、胡雪岩旧居、方回春堂等,大多为传统院落式作坊型商业建筑, 以传统木结构的小型店铺居多, 呈开放式“ 前店后坊”商铺格局, 街区保护从整体上遵循清河坊传统风貌, 最大限度地保持建筑、街巷的原有比例, 保持原有商铺建筑风格,并从建筑功能上加以优化,恢复杭州古朴、淡雅的传统店铺风貌。

湖边邨历史街区是杭城近现代民居保留较为完整的一处,街区内以近代的石库门建筑和别墅建筑为主,主要包括湖边邨、星远里、鸿源坊、大庆里、天德坊及四幢独立式别墅,它们是上世纪三十年代民国时期的典型民居, 建筑多为二、三层的青砖楼房、石库大门, 环以围墙和大小不等的庭院,街区保护工程着重保护原有建筑的风格和街巷、院落的格局,拆除在原有庭院、空地上搭建的各类临时建筑物,改造和完善区内的基础设施,形成具有杭州典型近代石库门里弄建筑风貌特色的居住街坊,满足现代社会的居民生活要求。

历史街区保护激活了杭城历史文脉,较完整、真实地恢复了街区传统风貌,通过对每一个单体历史建筑进行适当的功能调整,使单体之间相互融合相互补充,激发整个历史街区的文化活力,共同构成带有深厚历史内涵的文化空间,这也正是历史街区强调历史建筑集中成片的意义所在。